本节目于2025年8月24日(周日)上午09:20分,河南广播电视台公共频道《健康同行》栏目播出,敬请关注!

明晰万物的存在中有自己,首先便源于眼睛的明亮。

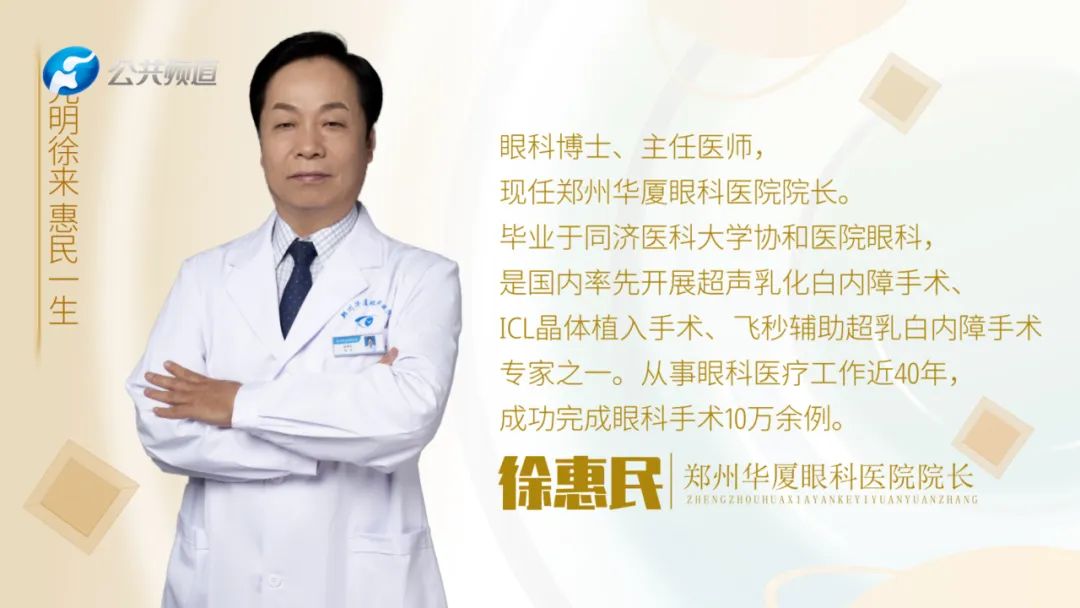

“人们从视觉这一块获取的知识,超过所有的其他器官。” 徐惠民院长深知这份重量,“如果眼睛出了问题,他就看不到所谓的他想看到的未来了。”

他是眼疾患者心中的“守灯人”

在黑暗笼罩的世界里,徐惠民是一座灯塔。

查房时他俯身细问的身影,与病床上重见光明者的笑靥渐渐重叠。“眼睛亮了,看清楚了,心里好像忽然看到了光明,徐院长就是我们心中的光明的使者。” 患者的话语里,满是重获新生的感激。身边的医生也由衷赞叹:“院长是一位真正扎根一线、德艺双馨的医者典范,每一台手术都倾尽全力,一丝不苟。”

十万例手术,填满 “光明赛场”

他是孜孜不倦的“追光者”

一场手术不过几分钟,却足以改写患者的一生;而徐惠民的一生,总能为患者挤出无数个 “几分钟”。

“做这个手术的时候啊,他是孜孜不倦地做,不停不休。” 患者的赞叹里,藏着他对时间的极致压缩。

徐院长自己却轻描淡写:“我做上三四十台手术,可能到下午三四点才下来。要中午下台吃个饭再上去,大家都会耽误时间,那干脆就一直做下去就行了,中午饭就不再吃了。大概也有个十七八年了吧。”

医者之责,本就是患者至上。他压缩自己的时间,只为重启他人的光明;放弃午餐,放下顾虑,却从不让任何一线希望溜走。

从几岁的孩童,到年过期颐的百岁老人,他从不拒绝。

“年龄大与小,并不完全是手术难度的问题,只要有把握,就可以做。” 他目光笃定,“如果说我不做,别人也不敢做,这个病人可能就丧失了复明的机会。我有能力做,也愿意冒这个险,就没问题。让更多的人去复明,这是最大的意义。”

公益足迹,让光明照进角落

这份决绝的担当,不仅在华厦眼科医院续写着奇迹,更循着公益的脚步走进了千家万户。墙上的荣誉奖项渐渐淡去,取而代之的是偏远山区医疗队的身影。“参加过贵州的,海南的,广西的,西藏的,也有新疆南疆的医疗队。” 徐院长回忆道,“大家夜以继日地做手术,身体都有点扛不住,也是没有停下来。” 在义诊中他发现,阻碍患者复明的,除了技术与观念,还有经济的窘迫。

于是,他不断捐助善款用于白内障的康复,总金额已达1000万元。

薪火相传,让团队托举更多光明

医师如战士,他在眼科领域持续开拓、锐意进取,更像一盏明灯,指引着无数青年医生奋发成长。“我成长为一个手术大夫,离不开徐院长的培养。” 年轻医生的话语里满是敬佩。“在他的身边总会感觉到身教重于言传。” 另一位医生补充道。

徐院长却笑着摆摆手:“对年轻人,我不保守。谁愿意学,我都愿意带。也有人说教会徒弟饿死师傅,我说除非师傅不往前走了。医学的知识变化得很快,活到老学到老。大家一并往前进,才能更快地提高。”

花甲之年,仍为光明上下求索

枝节蔓生方得叶茂,砂石众磊才成高山。作为医院创始人,徐惠民带领团队不仅走在了行业前列,更深深走进了群众心中。年逾花甲,他依旧踏足在这片由敬业与责任沉淀的土地上,为光明上下求索。

“这个医院也坚持了十几年了,肯定会再坚持下去。” 他望向窗外,目光温和而坚定,“我觉得身体还可以,那可能我会继续看病。当然,我更希望做的是指导更多的年轻人更快地成长,让更多的人受益。” 话音落时,他轻轻拉开窗帘,阳光涌进房间,照亮了他转身离去的背影,也照亮了无数等待光明的眼睛。

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“舒视网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。